改正法における不正競争の「混同行為」について

2025. 7. 15

改正法における不正競争の「混同行為」について

Q:2025年の法改正により、不正競争防止法における「混同行為」の定義はどのように変更されたか?

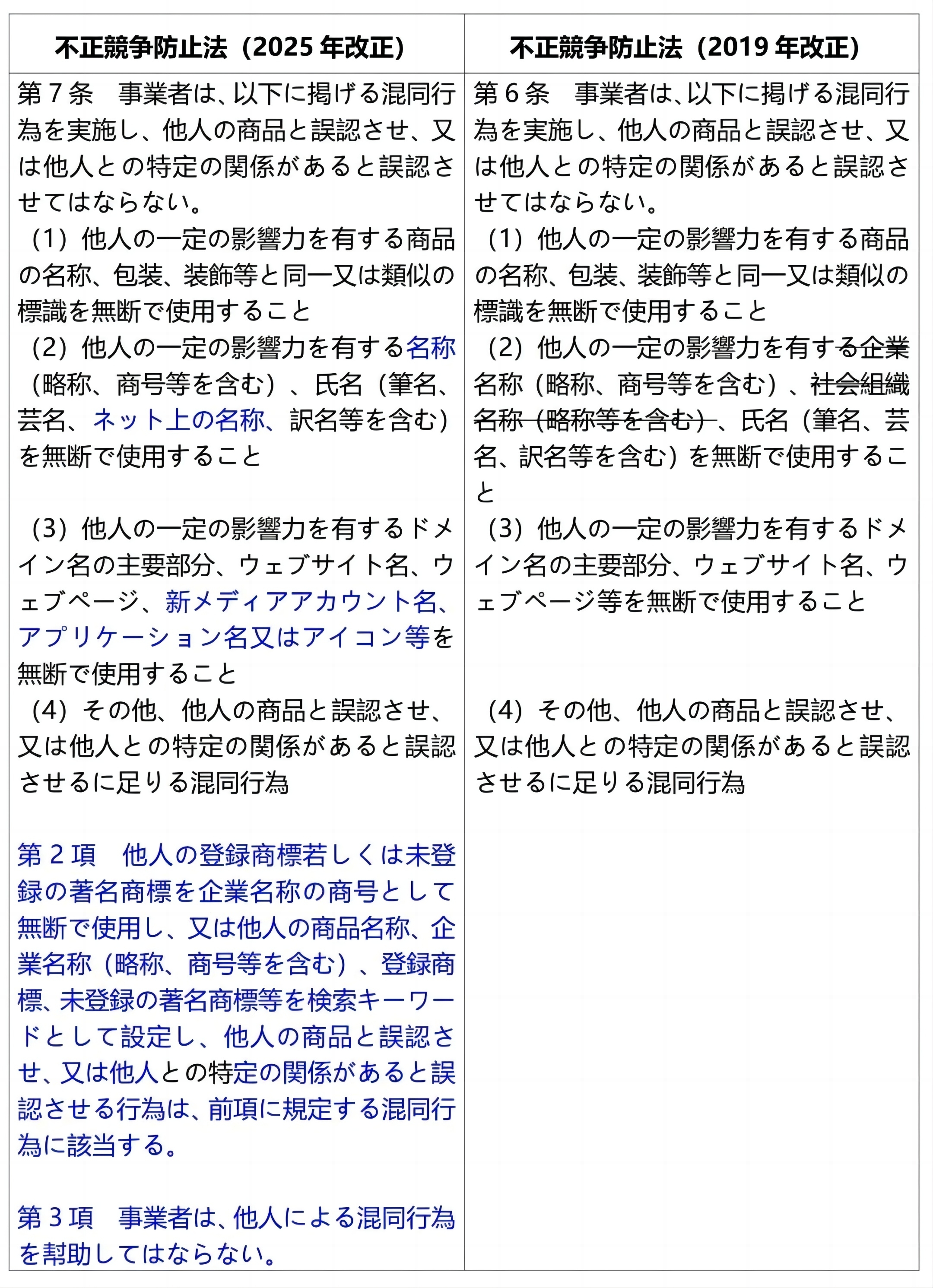

A:不正競争防止法(2025年改正)は2025年6月27日に正式に公布され、同年10月15日から施行されることとなる。今回の改正では、第7条「混同行為」の規定において重要な改正が行われ、取り分け、既存の条文に加えて第7条第2項が新たに設けられている(改正前後の比較は下図のとおりである)。以下、改正後の条文に基づき、各論点について検討を行うものとする。

Q:登録商標の無断使用だけが不正競争となるか?

A:結論から言えば、そうではない。

2025年改正不正競争防止法によれば、登録商標の無断使用だけでなく、未登録の周知・著名商標の使用も不正競争行為に該当する。

商標法が保護対象とする商標は、登録商標と未登録の周知・著名商標の2種類である。登録商標は特許庁での登録手続きを経て法的保護を受ける商標であり、その専用権は登録によって発生する。一方、周知・著名商標は、登録がなくても、市場での長年の使用実績や高い知名度、評判などにより法的保護を受けることができる。最高人民裁判所による「周知・著名商標保護に関する民事紛争事件の審理における法律適用の諸問題に関する解釈」においても、周知・著名商標の認定及び保護基準が明確にされている。例えば「ペンフォールズ(Penfolds)事件」では、裁判所は商標の知名度、使用期間、販売実績、宣伝範囲などを総合的に判断し、未登録であっても周知・著名商標として保護されるべきと判断した。

また、商標法58条では、他人の登録商標や未登録の周知・著名商標を企業の商号として無断使用し、一般消費者の誤認を招く行為については、不正競争防止法に基づいて規制されると定めている。今回の法改正により、商標法と不正競争防止法の連携がより明確になったと言える。

Q:商標等をドメイン名として先取り登録する行為は「混同行為」に該当するか?

A:結論から言えば、該当する。

ドメイン名と商標の紛争を解決するための国際的な規則の枠組みは、当初WIPOの協議プロセスとICANNによって共同で確立された。ICANNは1999年10月にUDRP(統一ドメイン名紛争処理方針)を実施し、.com、.net、.orgなどのドメイン名登録業者に統一紛争解決手続きの遵守を求めた。これにより、商標保護がドメイン名管理システムに直接組み込まれ、他人の商標を不正にドメイン名として登録する行為が規制されることとなった。

「ヒメイモン(xiXmen)事件」は、混同行為の認定論理を明確に示している。ヒメイモン社は「喜某門」「xiXmen」などの複数の商標を登録しており、「喜某門」商標は2005年に中国の周知・著名商標として認定されていた。被告企業は「xiXmen.com」というドメイン名を登録し、主にドメイン名取引サイトにリンクする目的で使用していた。人民裁判所は、被告企業が「喜某門」「xiXmen」に関する他人の権利を知りながら、同一のローマ字表記をドメイン名として登録したことは、明らかに転売利益の獲得や権利者の登録妨害を目的としており、不正競争に該当すると判断した。

商標は商品の出所を識別するための標識であり、排他性を有する。他人の商標をドメイン名として使用することは、一般消費者に当該ドメイン名が商標権者と関係があるという誤認を生じさせ、これこそが混同行為の本質的特徴となる。

Q:他人の「名称」「商標」等を検索キーワードとして非表示で使用する行為は、不正競争に該当するか?

A:結論から言えば、該当する。

非表示使用とは、検索エンジンのバックエンドで他人の商標をキーワードとして設定するものの、検索結果画面には当該商標を表示せず、ユーザーには見えない形で設定者のウェブサイトへ誘導する行為を指す。「海亮事件」は、この「非表示使用が不正競争を構成するか」という論争を引き起こした。

海亮グループは「海亮教育」「海亮」等の商標を教育研修サービスに使用していた。栄懐教育グループは「海亮」を含む40以上の語句をプロモーションキーワードとして使用していた。ネットユーザーが「海亮」「海亮教育」を検索すると、栄懐教育グループ傘下の学校の募集広告やウェブサイト情報が表示されていた。被告の行為には、検索結果に海亮商標が表示される「表示使用」と、画面上では海亮商標が見えないが栄懐のウェブサイトへ誘導される「非表示使用」の二つがあった。

第一審では表示使用のみを商標権侵害及び不正競争と認定したが、最高人民裁判所は再審において、非表示使用についても不正競争に該当すると判断した。その理由として、海亮の知名度を栄懐自身の集客と商機に転換し、競争相手の営業成果を利用して利益を得ると同時に、競争相手の取引機会を奪う行為は商業道徳に反すると述べた。

不正競争防止法(2025年改正)では、法的保護を受ける商標を検索キーワードとして設定し、他人の商品との誤認や特定の関係があるとの誤認を生じさせる行為は混同行為に該当すると明確に規定している。最高人民裁判所の海亮事件における判断と併せて考えると、表示使用か非表示使用かを問わず、「混同行為」の本質的判断には影響しないと解される。

Q:商標権者の権利保護において、商標法と不正競争防止法はどのような関係にあるか?

A:この問題は個別のケースごとに検討する必要がある。

商標法による商標権者の保護範囲には制限がある。商標法は主に、同一または類似の商品・サービスにおける同一または類似の商標使用行為を保護対象としている。商標法のみによる保護では、権利者の商標に関する正当な利益を十分に保護することができない。

例えば、海亮事件では、非表示使用の場合、法的保護を受ける「名称」「商標」は検索ページ上で当該企業の商品やサービスを表示しないため、商標法違反とはならず、不正競争防止法違反のみが問題となった。

また、商標をドメイン名として登録する場合、ドメイン名自体は商品やサービスではないため、単なるドメイン名の登録は通常、商標法上の「使用」には該当しない。ヒメイモン事件では、他人の商標をドメイン名として登録する行為は、伝統的な商標権侵害の観点からではなく、主に不正競争防止法とUDRP政策による規制が行われた。

一方で、ペンフォールズ事件が示したように、商標法と不正競争防止法の両方に違反するケースも存在する。商標法第58条も、不正競争防止法との連携を図ることを目的としている。最高人民裁判所は「知的財産権裁判の機能を十分に発揮し、社会主義文化の発展と経済の自主的・調和的発展を促進することに関する若干の問題についての意見」において、「不正競争防止法の補完的保護機能は、知的財産権専門法の立法政策に抵触してはならない。知的財産権専門法が網羅的に規定している分野については、原則として不正競争防止法による追加的保護は行わず、自由利用と自由競争を認める。ただし、知的財産権専門法の立法政策と両立する範囲内で、不正競争防止の観点から保護を与えることができる」と明確に示している。

以上のように、歴史的には最高人民裁判所の意見が示したとおり、不正競争防止法は補完的な役割を果たしてきた。しかし、現在ではデジタル経済の活性化に伴い、インターネット環境における他人の商標の無断使用形態も多様化し、新たなデジタル的特徴を有するようになっている。他人の商標等によるドメイン名の先取り登録や非表示使用などの事案において、商標法では商標権者の包括的な商業利益保護に不足が生じている。今回の不正競争防止法の改正は、明らかに法的保護の欠落を補完するものであり、不正競争防止法による保護は知的財産権法による保護とは独立した特別な意義を持つようになっている。