「外国公文書の認証を不要とする条約」は中国と日本での訴訟資料作成にどう影響するか?

2024. 2. 6

「外国公文書の認証を不要とする条約」は中国と日本での訴訟資料作成にどう影響するか?

Q:「外国公文書の認証を不要とする条約」は中国と日本での訴訟資料作成にどう影響するか?

A:

一、はじめに

2023年3月8日、中国は「外国公文書の認証を不要とする条約」(以下、「条約」という)に加盟した。条約は2023年11月7日に発効し、中国で実施された。2023年11月1日、中国最高人民法院は「『外国公文書の認証を不要とする条約』が中国で発効した後に人民法院が関連業務を適切に行うことに関する通知」を公布している。これにより、日中間の訴訟資料の作成にどのような影響があるのか解説する。

二、条約の概要

同条約は、ハーグ国際私法会議の枠組みの下で、適用範囲が最も広く、締約国数が最も多い国際条約であり、公文書の国境を越えた使用手続きを簡素化し、従来の領事認証に代わる迅速な証明方法により、国際的な経済貿易や人的交流を便利にすることを目的としている。この条約の核心は、締約国間の大使館・領事館による領事認証を廃止し、ハーグ認証を導入することにある。ハーグ認証では、文書を発行した国の所轄官庁が認証する付箋(Apostille)により発行された文書の印章、署名の真正性を確認する。

三、中国と日本の訴訟資料における重要な変更

外国の当事者が中国の裁判所で訴訟を提起するには、通常、授権委任状、企業の存在証明書、法定代理人・委任代理人の身元証明書などの書類を準備して提出する必要がある。

中国で条約が発効する以前は、これらの書類は、複数の行政当局、公証役場、大使館、領事館が関与する「公証+領事館認証」という煩雑なプロセスを経なければならなかった。

しかし、条約発効後は、「公証+付箋の発行」というプロセスを踏めばよい。

例えば、委任状や身分証明書等の場合、当事者はまず居住地の公証役場に公証を申請し、その後、所轄官庁に付箋の発行を申請することができる。公文書に属する「事業継続証明書」等の場合には、当事者は所轄官庁に付箋の発行を申請するだけでよい。

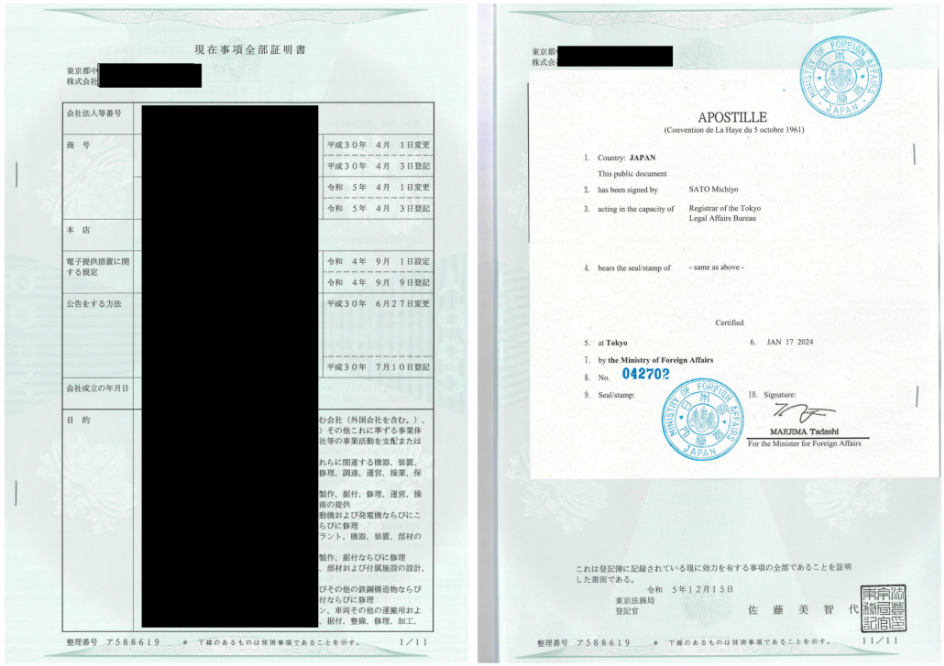

日本企業が中国に投資する際に必要となる履歴事項全部証明を例に、条約発効後に日本企業が自国の外務部門から発行される付箋(Apostille)を下図に示す。

四、付箋(添付証明書)の取得方法

各締約国の所轄官庁に関する情報は、ハーグ国際私法会議のウェブサイトに掲載されている。中国の所轄官庁は中国外交部で、同部は付箋の発給を地方の外事弁公室に委託している。中国領事部のウェブサイトには、付箋の申請手続きや方法、取扱または代行機関、提出資料、手数料などに関する詳細な規定が掲載されている。また、中国領事部のウェブサイトで領事認証または付箋を確認できる。

※詳細は下記を参照:

日本では外務省がハーグ認証を管轄する機関である。日本外務省のウェブサイトには、認証可能な証書や手続きに関する詳細な規定が掲載されている。私文書は公証後にハーグ認証されると外務省のウェブサイトで明記している。

※詳細は下記を参照:

五、重要性

中国で条約が発効されてから、中国と外国の文書が国境を越えて使用される際の時間と経済的コストが大幅に削減された。この変化は、中外交流と協力をさらに促進し、グローバルな法的環境による簡便化と標準化を促進することになる。